文豪の作品の中から難易度の高い漢字を拾いました。お暇なときにどうぞ。答えは記事の最後にあります。

- 1 森鴎外:1862 - 1922

- 2 水上勉:1919- 2004

- 3 司馬遼太郎:1923-1996

- 4 川端康成:1899-1972

- 5 夏目漱石:1867-1916

- 6 藤沢周平:1927-1997

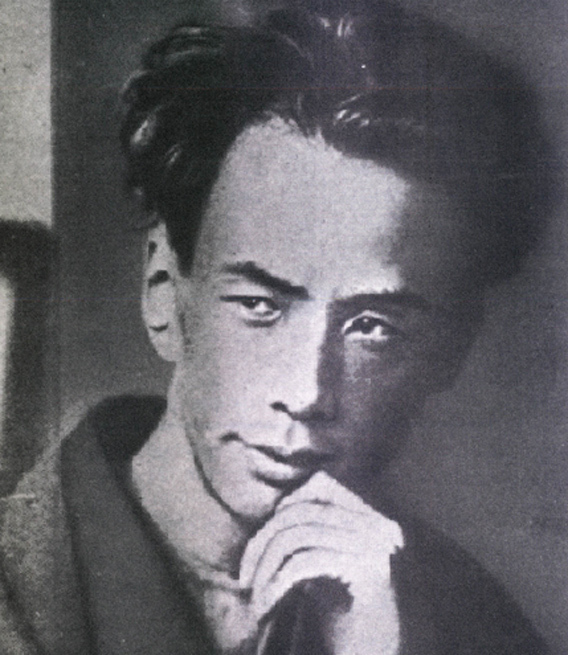

- 7 芥川龍之介 :1892-1927

- 8 有吉佐和子:1931-1984

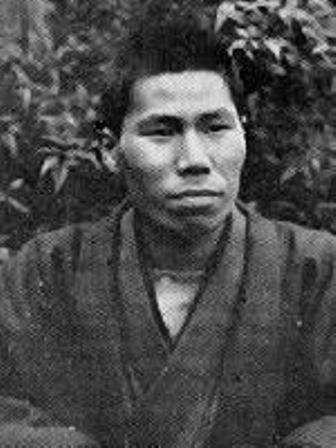

- 9 坂口安吾:1906-1955

- 10 梶井基次郎:1901-1932

- 答え

1 森鴎外:1862 - 1922

藁葺の家が何軒も立ち並んだ一構が柞の林に囲まれて、それに夕日がかっと差している処に通り掛かった。『山椒大夫』

2 水上勉:1919- 2004

四月はもう淡緑の、うまれたての蝉の羽でもみるような若葉である。楓のほかに櫟や栗も新葉をみせている。『櫻守』

3 司馬遼太郎:1923-1996

このとき、太陽のそばに一朶の黒雲があらわれ、たちまち一天にひろがり天地が陰々としてきた。『国盗り物語 第三巻』

4 川端康成:1899-1972

常山木は花を持ったまま一葉二葉が黄ばんでいる。『白い満月』

5 夏目漱石:1867-1916

柘榴の枯れた幹から、つやつやしい茶褐色の葉が、柔らかそうに日光を映していたりするのが、道々私の眼を引き付けた。『こころ』

6 藤沢周平:1927-1997

就中、脆いのは銀杏で、梢には最早一葉の黄もとどめない。『密謀(上)』

7 芥川龍之介 :1892-1927

夕闇は次第に空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜につき出した甍の先に、重たくうす暗い雲を支えている『羅生門』

8 有吉佐和子:1931-1984

土竈から出る煙のかからないように、鍋や釜から立つ湯気も当たらないようにと場所を選んで加恵は少女の支えている踏台にのってみを吊しながら、子供のようにころころと笑っていた。『花岡青洲の妻』

9 坂口安吾:1906-1955

夏の山道は九十九折りで夜道は自動車も危険だが、冬は谷が雪でうずまり夜も雪明かりで橇が谷を走るのだ。『禅僧』

10 梶井基次郎:1901-1932

そのなかには一人の禿顱の老人が煙草盆を前にして客のような男と向い合っているのが見えた。『ある崖上の感情』

答え

1 ははそ

藁葺の家が何軒も立ち並んだ一構が柞(ははそ)の林に囲まれて、それに夕日がかっと差している処に通り掛かった。『山椒大夫』森鴎外

2 くぬぎ

四月はもう淡緑の、うまれたての蝉の羽でもみるような若葉である。楓のほかに櫟(くぬぎ)や栗も新葉をみせている。『櫻守』 水上勉

3 いちだ

このとき、太陽のそばに一朶(いちだ)の黒雲があらわれ、たちまち一天にひろがり天地が陰々としてきた。『国盗り物語 第三巻』司馬遼太郎

4 こくさぎ

常山木(こくさぎ)は花を持ったまま一葉二葉が黄ばんでいる。『白い満月』川端康成

5 ざくろ

柘榴(ざくろ)の枯れた幹から、つやつやしい茶褐色の葉が、柔らかそうに日光を映していたりするのが、道々私の眼を引き付けた。『こころ』夏目漱石

6 わけても

就中(わけても)、脆いのは銀杏で、梢には最早一葉の黄もとどめない。『密謀(上)』

7 いらか

夕闇は次第に空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜につき出した甍(いらか)の先に、重たくうす暗い雲を支えている。『羅生門』芥川龍之介

8 どべつつい

土竈(どべつつい)から出る煙のかからないように、鍋や釜から立つ湯気も当たらないようにと場所を選んで加恵は少女の支えている踏台にのってみを吊しながら、子供のようにころころと笑っていた『花岡青洲の妻』有吉佐和子

9 そり

夏の山道は九十九折りで夜道は自動車も危険だが、冬は谷が雪でうずまり夜も雪明かりで橇(そり)が谷を走るのだ。『禅僧』坂口安吾

10 とくろ

そのなかには一人の禿顱(とくろ)の老人が煙草盆を前にして客のような男と向い合っているのが見えた。『ある崖上の感情』梶井基次郎

8~10問正解 書店員レベル:ここまで読める方はそういません。凄い!

5~7問正解 文学ファン:相当レベルが高い!相当の読書好きで文学ファンです。

2~4問正解 平成文学ファン:読書家です。

0~1問正解 一般人:普通です。安心してください。